BAUREIN Abbé, MERAN Georges. Variétés bordeloises ou essai historique et critique sur la topographie ancienne et moderne du diocèse de Bordeaux. Bordeaux : Féret et fils, 1876, t. 1, 2è éd .

p. 248-251

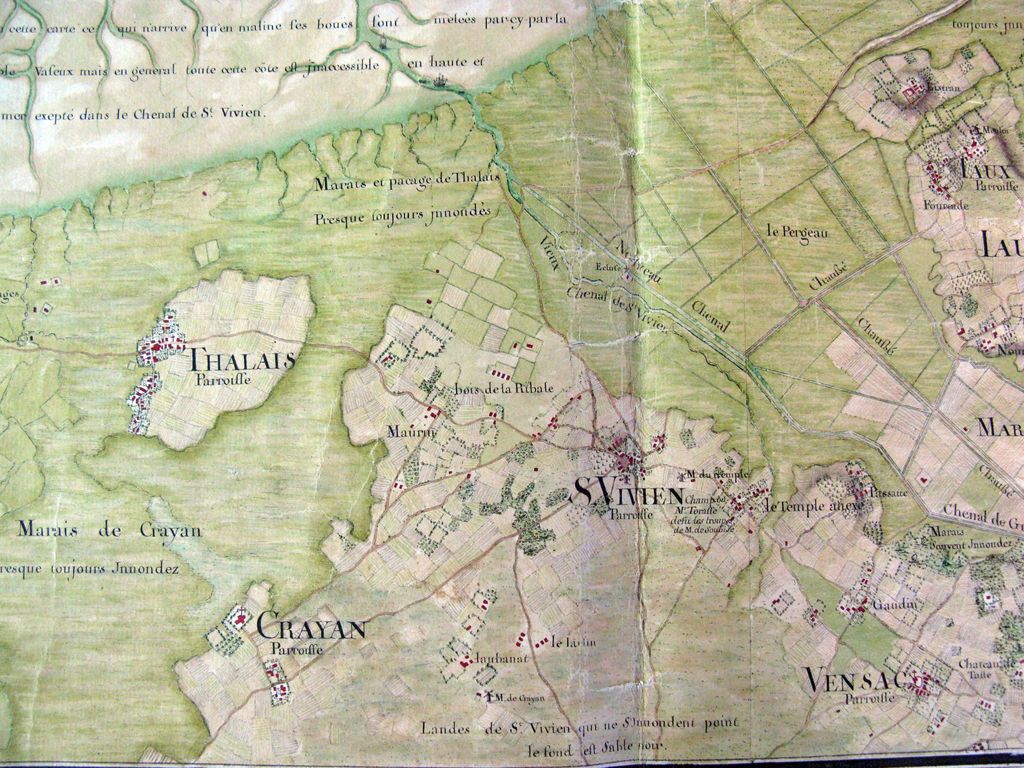

Paroisse Saint-Vivien de Begays, "dans l’archiprêtré de Lesparre, annexe de Vensac" ; "les curés ont préféré de faire leur séjour à Vensac, où ils étaient plus à portée de Lesparre, où se tiennent les marchés chaque semaine et où il est plus aisé de se pourvoir de tout ce qui est nécessaire dans un ménage."

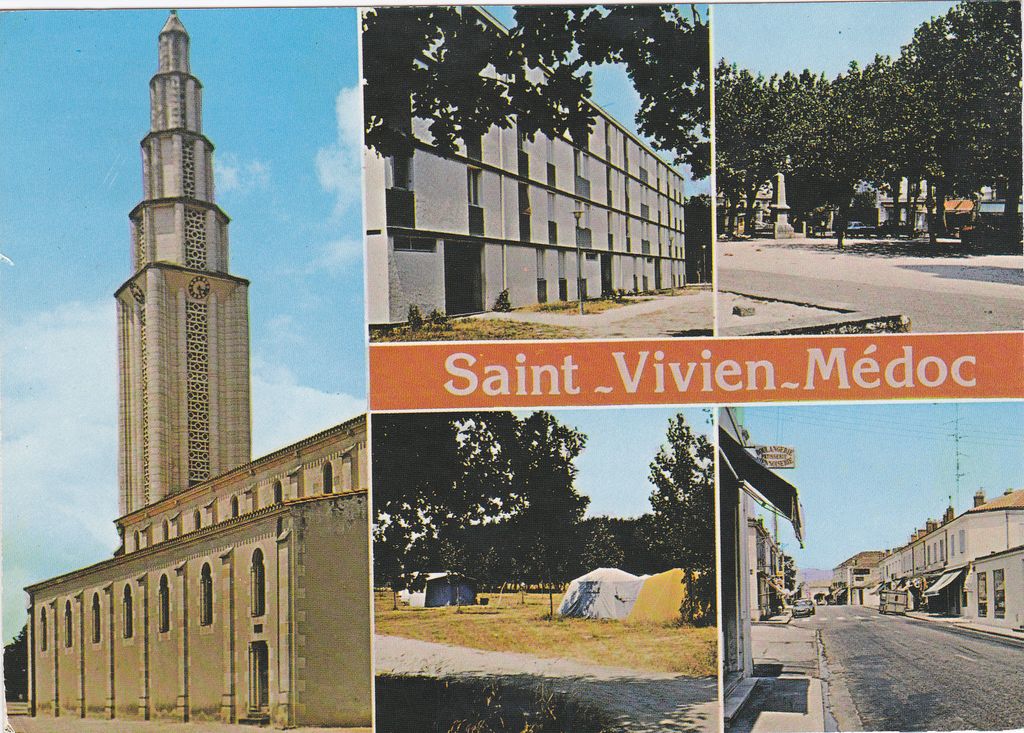

L’église de Saint-Vivien "paroît très ancienne ; son sanctuaire, qui est voûté, est orné en dehors de différentes figures d’hommes, d’oiseaux et d’animaux ; ce qui annonce une architecture gothique ; l’entrée de cette église étoit anciennement fortifiée ; il y a environ vingt ans qu’on a abattu le restant des fortifications et des crénaux (sic) qu’on voyait encore au-devant de son entrée. Elle paroît avoir été construite sur le même plan et à peu près dans le même temps que l’Église de Civrac, qui est dans la même contrée. Reste à savoir laquelle des deux est la plus ancienne."

"Les principaux villages de cette paroisse sont : Gaubin, Fornadau, La Seuve, Maurin, d’Arrieux, Rupsan, Petre et Lafosse."

"Le marais de Saint-Vivien est dans le cas de recevoir de grands cours d’eaux pendant l’hiver. Il y a à la vérité, un grand chenal qui les conduit à la rivière ; mais ces eaux se rendent, pendant certains hivers, avec tant d’abondance, que ce chenal n’est suffisant pour les contenir ; en sorte qu’elles inondent quelquefois ce marais. L’auteur du Dictionnaire universel de la France, comptoit en 1726 quatre cent soixante dix habitants dans cette paroisse ; la population s’y est accrue, puisqu’on y compte maintenant cent cinquante feux ou familles, qui, à cinq personnes par feu, formeroient le nombre de sept cent cinquante habitans. Il n’y a dans cette paroisse que des terres labourables et des pacages, aussi les habitants ne s’occupent-t-ils que de labourage, et ne recueillent-ils que des grains. Il existoit autrefois une maison noble, appelée de Rupsan. On ignore si elle existe encore, il n’en est fait aucune mention dans les mémoires qui ont été envoyés. C’est sans soute cette maison qui a occasionné la dénomination d’un Village de même nom dans cette paroisse. Il paroît, par un titre du 13 juin 1526, que Noble homme Jean de Cassannet étoit Seigneur de cette maison. Il y avoit longtemps qu’elle étoit dans la famille des Cassannet, puisque suivant un titre du 10 juin 1362, marqués de Cassanet (seigneur) de Rupsan, Damoiseau, étoit fils de Guillaume Arruffat de Cassannet (également Seigneur) de Rupsan, qui, à cette époque étoit décédé".

COCKS Charles, FERET Edouard. Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite. Bordeaux : Féret, 1868 (2e édition).

p.172-173 : 1300 habitants, un bourg et une douzaine de villages ou hameaux.

Son territoire, bordant le fleuve sur un long parcours, contient des palus consacrées aux prairies, et de bons sables où l’on récolte du froment et du vin. Ses vins, en général légers, ont un peu le goût de terroir. Cependant certaines parties de la commune donnent des vins corsés sans goût de terroir. On a essayé dernièrement la culture de la vigne dans les terres d’alluvion, et on a obtenu de bons résultats. Les principaux propriétaires vendent en primeur, selon les années, de 250 à 400 fr.

FERET Edouard. Statistique générale du département de la Gironde : Classification des vins, quantités récoltées par chaque propriétaire et prix de vente 1874. Dessins. Eugène Vergez. Bordeaux : Féret, 1874.

p. 551-557 : Canton de Saint-Vivien.

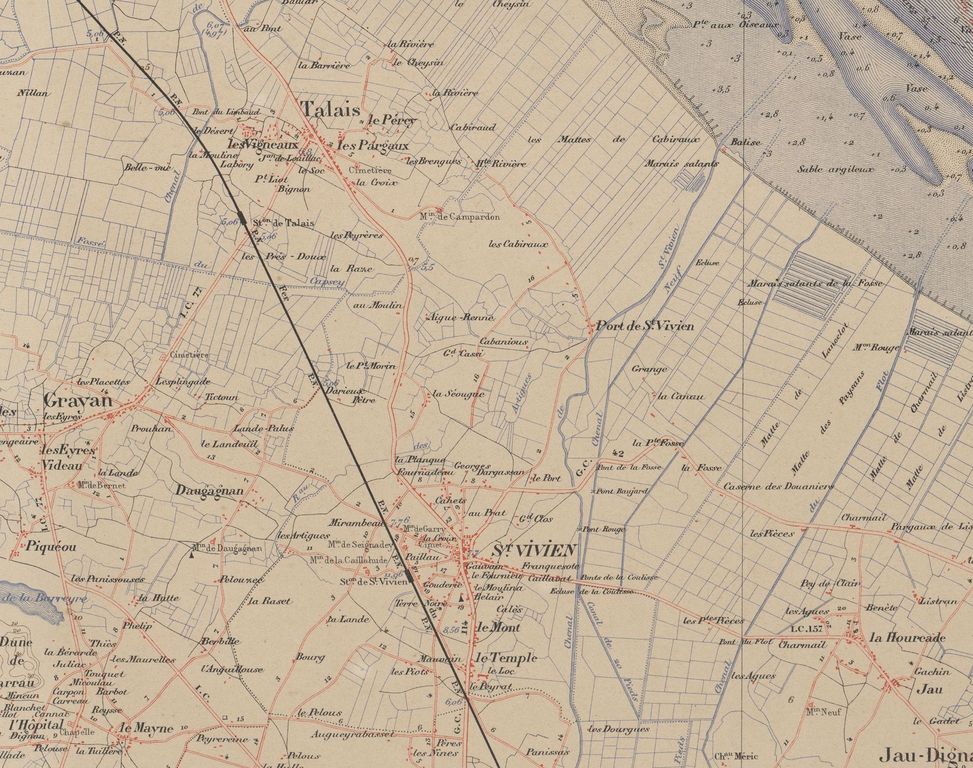

Sol : à l’ouest, sable ; au centre, terres relativement hautes, sablo-graveleuses ou terres douces entourées de vastes palus généralement consacrés aux prairies ; à l’est, sur le bord du fleuve, bande de terre composée d’alluvions plus ou moins anciennes. Ces alluvions dont la fertilité est très grande ont été conquises sur le fleuve à la suite de dessèchements qui remontent, d’après la tradition à Henri IV ; mais qui n’ont été réellement effectués que vers le milieu du 17e siècle ; elles sont connues dans le pays sous le nom de mattes et sont préservées des débordements par des digues entretenues par la société du syndicat des mattes. Dans la partie O., entre les grandes dunes qui limitent les terrains cultivés et les petites dunes, situées sur les bords de la mer, se trouvent de vastes terrains incultes, souvent humides et servant de parcours ; on les appelle lèdes ou piqueys.

Production de fèves, de pois, de haricots, de maïs, de pommes de terre. Froments corsés mais un peu moins blancs que la plupart des froments du département ; ils sont très recherchés et les trois-quarts achetés par les meuneries de Molard et de Mortagne (Charente). Paille coupée à une certaine hauteur de terre, de première qualité, exportée en grande quantité.

Les terres labourables se divisent en trois catégories :

-terres légères à assolement bisannuel comprenant : une année, froment ou seigle ; l’autre : maïs, haricots, colza ou pommes de terre et ainsi de suite.

-terres de palus, les plus importantes comme étendue, cultivées six à huit ans, en prairies permanentes pour l’engraissement du bétail ou la récolte du foin, puis consacrées aux céréales un an ou deux et remises en prairies pour six à huit ans, ainsi de suite.

-Alluvions ou mattes cultivées en général par assolement triennal, recevant une année du froment, l’année suivante des fèves, des pois ou des avoines, la troisième année restante en friche et constituant, sans aucun soin, de très bons pacages.

La moutarde croit spontanément dans ces mattes et produit accidentellement un revenu assez important. Les agriculteurs tendent néanmoins à la détruire. (…)

Les foins de cette contrée, exportés en petite quantité, seraient plus abondants s’ils étaient mieux soignés par les agriculteurs, et plus demandés s’ils étaient mieux connus des consommateurs, ce qui arrivera infailliblement lorsque le chemin de fer allant au Verdon, facilitera les transports de ces foins excellents qu’on laisse souvent pourrir sur le sol. Ils contiennent un principe salé qui leur fait prendre vite une couleur de paille, sans être moins nourrissants ; ce que l’on reconnaît dans la rapidité avec laquelle engraissent les animaux qui pacagent, ou qui vivent à l’étable dans cette contrée.

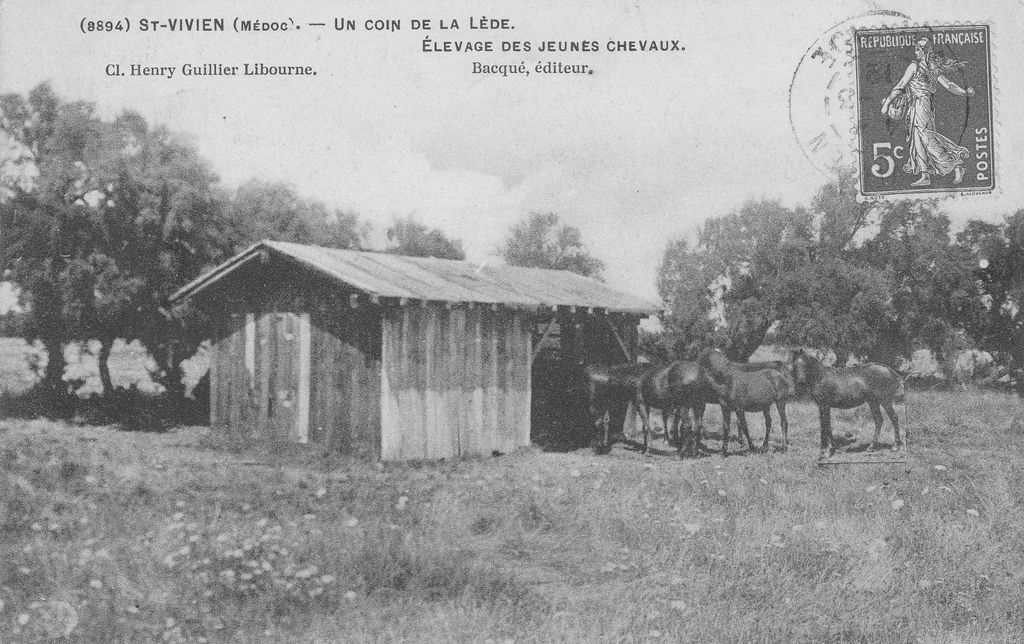

Bétail : race ovine : en diminution, 80 troupeaux de 120 têtes en moyenne dans le canton, races landaise ou anglo-mérinos (…). La race bovine se compose des races landaise, garonnaise, gattine (cette dernière vient de la Saintonge) et forme d’assez beaux élèves produits par le croisement des races landaise et garonnaise (…). La race chevaline donne chaque année un grand nombre d’élèves, issus généralement du croisement des juments médocaines avec les étalons anglo-normands ½ sang, assez beaux et surtout très bons pour le travail ; ils sont très recherchés pour les attelages de luxe et pour la remonte de la cavalerie. Les concours qui se font chaque année à Lesparre sont les plus beaux du département (…). La race chevaline est susceptible de donner des revenus très considérables à ce canton, le jour où elle sera élevée dans de meilleures conditions. Actuellement, les chevaux sont en toutes saisons abandonnés dans des prairies excellentes, mais ayant le défaut grave de manquer, en été surtout, d’eau claire et saine ; aussi la mortalité a-t-elle des proportions considérables, qu’on réduirait beaucoup en donnant à ces chevaux des abris et en leur procurant des eaux claires, au moyen du forage de puits artésiens ou par la construction d’un système de canaux conduisant dans ces prairies les eaux des étangs du littoral ou en emmagasinant les eaux des pluies en hiver. La race porcine est engraissée pour la consommation locale. La volaille offre plus de 40000 poulets, canards, oies et pigeons dont une grande partie est expédiée sur Bordeaux.

Bois de chênes en diminution et bois de pins (résine à vendre).

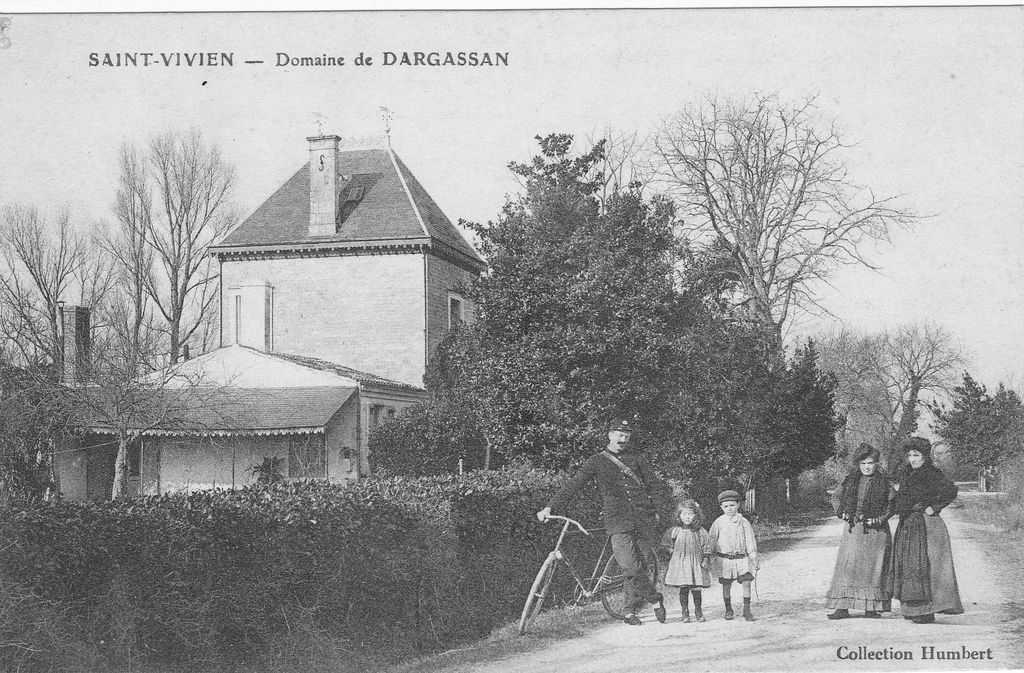

Vins : les vignes tendent tous les jours à prendre dans la partie sud-est de ce canton plus d’importance et à s’améliorer. Elles sont généralement plantées sur des terrains sablo-graveleux et composées : ¾ malbec, ¼ en cabernet, merlot et cépage divers. Les vins sont généralement un peu légers et plus ou moins fins et agréables, suivant les crus. Ils se vendent en primeur selon les années de 250 f à 400 f. Les vignes plantées depuis une vingtaine d’années dans les terres d’alluvion ont produit des vins très colorés, assez corsés, constituant d’excellents vins d’opérations ; prix moyen, 300 fr.(…).

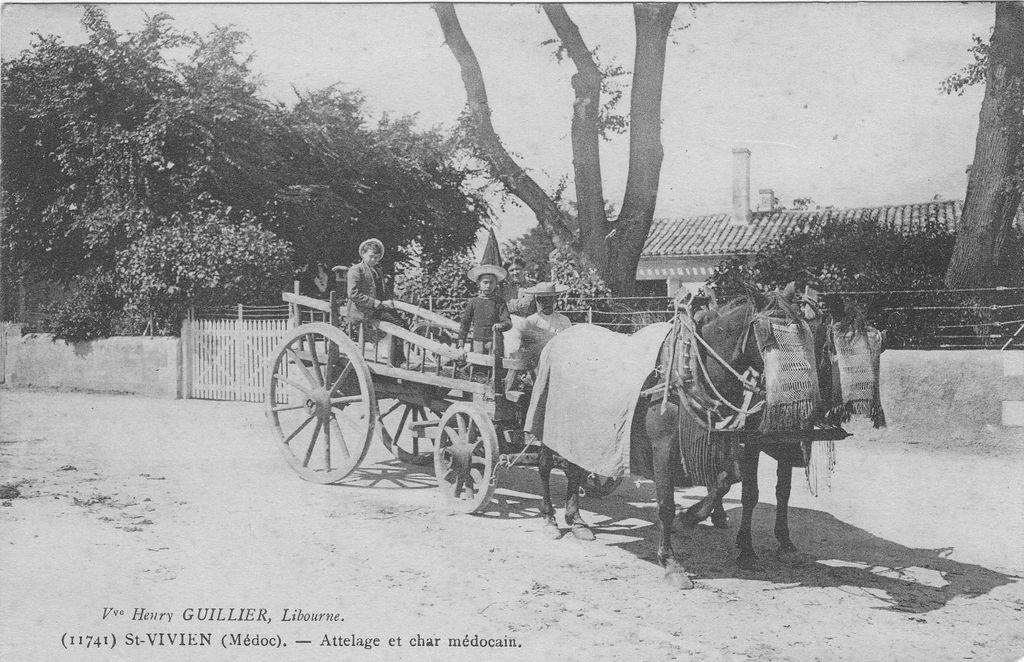

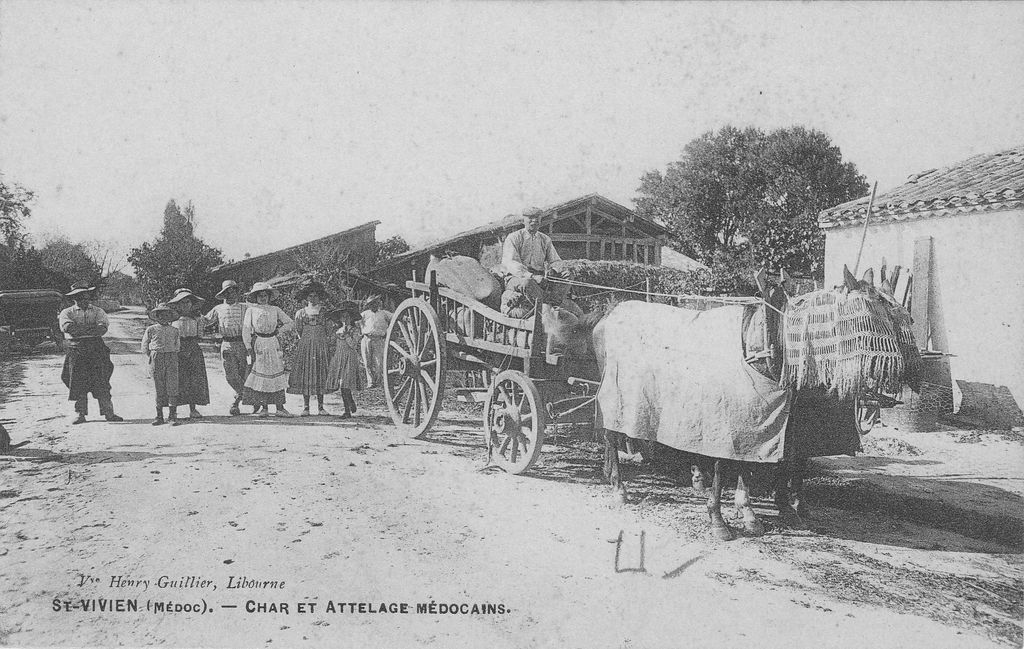

Le Canton de Saint-Vivien est le seul du département où l’on rencontre les charrettes à 4 roues étroites et inclinées sur le devant, semblables à celles que l’on voit encore dans les Pays Bas et dont le modèle fut importé par le Flamands. Elles sont généralement traînées par deux vigoureux chevaux. On y trouve encore le type exact de la charrue flamande du 16e siècle qui ressemble un peu à celle de Dombasle.

Les marais salants, jadis assez considérables dans ce canton, sont aujourd’hui à peu près anéantis par les nouveaux tarifs sur les sels et sont la plupart transformés en pêcheries.

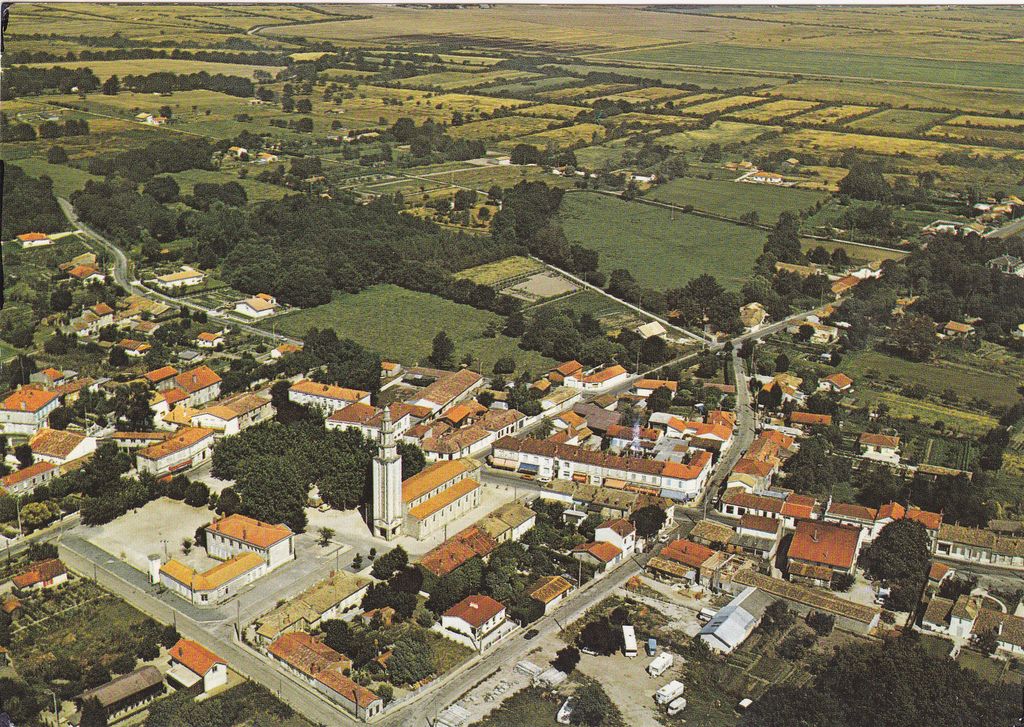

Commune de Saint-Vivien : 1257 habitants, 2981 hectares ; Village proche : le Temple où se trouve une chapelle.

2205 ha de terres labourables, 247 de pâturage, 108 de prés, 23 pêcheries, 110 de vignes, 50 de chênes, 120 de pins et semis, sol bâti et jardin : 36, chemins : 65 et ruisseau : 17.

Les froments, fèves, pois, haricots et pommes de terre forment le revenu principal de cette commune. Bétail, race bovine : 94 bœufs, 127 vaches , 95 veaux ou bouvillons. Cette race, élevée pour le travail ou engraissée pour la boucherie, forme un des bons revenus de cette commune, surtout par la vente des veaux gras.

Race ovine : 2000 têtes brebis ou moutons ; race chevaline : 95 chevaux, 119 juments, 38 poulains ; volailles : 5000 têtes dont on expédie une grande partie.

Paille de première qualité.

FERET Edouard. Statistique générale du département de la Gironde. Bordeaux : Féret, 1878.

p.59 : Tableau indicatif des marais de la Gironde : mention des marais de Saint-Vivien (850 ha) et Le Gua dans Vendays (500ha).

Description du canton de Saint-Vivien, p.189 : Le long du fleuve, de vastes marais qu’ont assainis de nombreux canaux, et que protège un rempart de digues ; mais cette conquête précieuse que l’industrie humaine a faite sur les eaux, les eaux tendent constamment à la lui ravir : la mer, en entamant de plus en plus la masse aréneuse de la pointe, et en cherchant à s’y frayer un passage ; le fleuve, en déchaînant contre les digues ses courants devenus impétueux ; enfin les eaux supérieures des landes, en revenant dans les hivers pluvieux inonder la plus grande partie du bas Médoc, et lui donner l’aspect d’un lac immense. Le sol du canton, sous le rapport de sa nature se divise en quatre classes de terrains : les mattes, les palus, les terres hautes, les terres douces et les landes défrichées. On peut ajouter les terrains sabulo-graveleux propres à la vigne mais que l’on trouve seulement sur les petits tertres de Jau, Dignac et Loirac, situés au milieu des marais. Les mattes sont d’antiques délaissements de la Gironde, formés de couches alternatives de faluns modernes et de terres de marais. Ces fonds, qui bordent le fleuve depuis le grand chenal de Guy jusqu’au Verdon, n’en sont séparés que pas les digues ou par des terres noyées ; ils sont d’une inépuisable fertilité. On nomme palus les marais desséchés : toujours productifs, ils n’ont jamais besoin de fumier. Les terres hautes avoisinent les marais, mais leur sont supérieures ; elles demandent à être fumées. Les terres douces et les landes défrichées l’exigent encore plus impérieusement. Les marais salants de l’arrondissement de Lesparre, compris tous dans le canton de Saint-Vivien, sont établis sur des délaissements maritimes nommés Sarthières, du nom local d’une plante qui y croît naturellement.

Commune de Saint-Vivien : ce bourg n’a de remarquable que son église, autrefois fortifiée ; à l’extérieur, le sanctuaire offre de curieux détails. Sept villages, six hameaux, plusieurs maisons isolées font aussi partie de la commune. Son fertile territoire où se trouvent de toutes les natures de sol que nous avons distinguées, produit en abondance des céréales et des foins ; il donne même un peu de vin ; population : 967 hab.

p.134 : marais dessèchement : édit d’Henri IV du 8 avril 1599 ; puis édit de janvier 1607 puis édits de Louis XIII du 22 octobre 1611, déclarations 1613. Nombreuses difficultés dans la réalisation de ces dessèchements. Le Polder de Hollande, le plus anciennement et le mieux desséché, n’avait eu dans le principe que les chenaux de Richard et du Guy pour recevoir les eaux extérieures et intérieures : ils suffisaient. Mais quand le défrichement des landes supérieures eut augmenté la masse des eaux qui affluaient vers le marais, il devint indispensable d’ouvrir un troisième chenal : on l’établit parallèlement à celui du Guy, dont il n’était séparé que par une étroite levée, et il reçut le nom de grand Chenal du Guy. Ce travail se fit de 1639 à 1643. Vers la même époque, le duc d’Epernon, qui venait d’inféoder son marais de Lesparre à un nouvel entrepreneur, s’arrogea le droit de rendre communs à ce marais les deux chenaux du Guy, pratiqués aux frais et pour l’utilité de la compagnie du Polder. L’acte était d’un arbitraire révoltant, mais le duc d’Epernon était puissant alors, et la compagnie n’osa lutter contre lui. Plus tard, elle intenta un procès et le perdit. C’est seulement depuis la loi du 16 septembre 1827 que les dessèchements ont été soumis à des règles uniformes, seules propres à concilier les intérêts des propriétaires et de tous les ayant-droit, avec ceux des concessionnaires de la société : "médiatrice impartiale entre le propriétaire dont elle protège les droits, et le spéculateur dont elle encourage l’industrie, elle établit entre eux une louable concurrence de laquelle résulte nécessairement le bien général et particulier" (Poterlet). Deux siècles de travaux, 20000 ha rendus à l’agriculture ; ces utiles travaux auraient eu des résultats encore plus avantageux, si les deux seuls moyens de dessèchement qu’on ait mis en usage dans les marais du département, l’écoulement et la submersion, eussent été appliqués avec plus de discernement et de soin. Mais souvent les canaux d’écoulement ont été creusés sans prévision ses causes qui devaient à la longue les rendre insuffisants (…).